Esta entrada quizá sorprenda a algún lector, ya que no es un tema tratado habitualmente desde esta perspectiva científica en este blog. Pero es una introducción para comprender posteriormente los importantes efectos económicos y sociales que pueden tener los distintos tipos de políticas emprendidas para mitigar el calentamiento global, algo que espero desarrollar en posteriores entradas.

El mundo está inmerso en un gran problema global, el cambio climático, que parece que da lugar a fenómenos climáticos más frecuentes e intensos con sus consecuentes daños económicos y vidas perdidas.

Este proceso se ha atribuido principalmente a la acumulación de CO2 en la atmosfera como resultado de las emisiones derivadas de combustibles fósiles desde la fase preindustrial, los años 1850-1900.

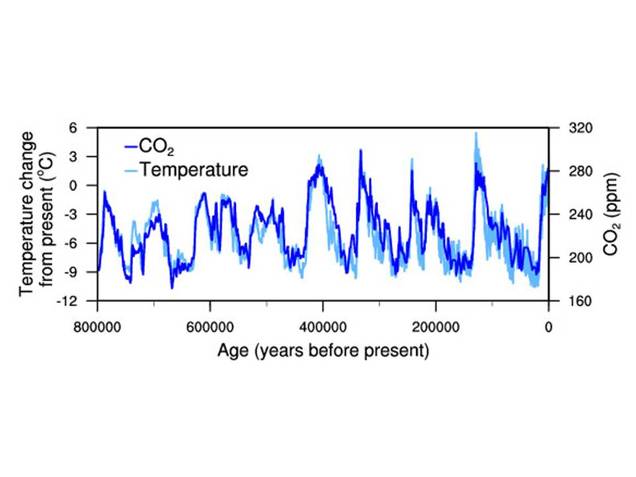

Indudablemente en el calentamiento global influyen muchos factores, pero la relación entre CO2 acumulado y temperatura parece bastante evidente (figura siguiente).

Figura.-NOAA. Temperature Change and Carbon Dioxide Change.

La gráfica hace referencia a los últimos 800.000 años, en los que se considera que los datos son más fiables que en periodos más antiguos de la tierra.

Otra cuestión es si esta relación no variará a partir de determinado nivel de CO2, pudiendo incrementarse o reducirse el incremento de temperatura con respecto al incremento de la concentración de CO2.

El equilibrio entre concentración de CO2 y temperatura ha variado de forma muy significativa a lo largo de los 4.540 mill de años de la historia de la tierra, llegando a presentarse concentraciones de CO2 de entre 3.000-9.000 ppm (siendo en la actualidad de casi 420 ppm) hace 500 mill de años, pese a lo cual, la temperatura terrestre era solo de unos 10ºC superior a la actual. Si bien existían otros factores que condicionaban la temperatura, como la intensidad del sol y la órbita terrestre.

En la historia reciente, la NASA ha contabilizado un incremento de 0,08ºC por década desde 1880, aunque la tasa media desde 1981 ha sido de 0,18ºC, más que doblando las tasas de incremento previas.

Además, tenemos que contemplar que la concentración de CO2 atmosférica es el resultado de un equilibrio entre emisiones, ahora principalmente antropogénica según el IPCC, y absorción, como la llevada a cabo por el océano y la vegetación.

Según British Petroleum (BP), las emisiones globales de CO2 han sido de 31.983,6 mill de Tn en 2020, reduciéndose como resultado de la menor actividad económica consecuencia de la pandemia desde los 34.039,8 mill Tn de 2019.

El océano ha absorbido entre el 20% y el 30% del total de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono en las últimas décadas (entre 7.200 y 10.800 millones de toneladas métricas por año) . Y ha dado lugar a que los océanos contengan más de 60 veces la cantidad de carbono de la atmosfera, habiéndose observado un paralelismo entre los cambios atmosféricos y en los océanos, y aunque estos últimos cambian más lentamente, juegan un papel importante sobre los niveles atmosféricos.

Y en cuanto a los efectos sobre el clima, al evaluar las emisiones también debemos tener en cuenta que existe un retraso entre las emisiones y sus efectos sobre el calentamiento terrestre, que se ha estimado en 50 años.

Indudablemente, además del CO2, también existen otros gases que contribuyen al efecto invernadero, como el metano y el oxido nitroso, y todos ellos han incrementado su concentración en la atmósfera en las últimas décadas. , pero su efecto sobre el calentamiento global es distinto en función de su vida media en la atmósfera y de su potencial de calentamiento global (GWP- Global Warming Potential), que mide la energía que una Tn de gas absorbe en comparación con una Tn de CO2 en un periodo de tiempo determinado que suele ser de 100 años.

Por definición al ser referencia, el CO2 presenta un GWP de 1, mientras que el metano (gas natural) lo tiene de 28-36, y el óxido nitroso (N2O) de 265-298. Pero la vida media de cada uno de ellos es muy distinta, ya que mientras el CO2 puede permanecer miles de años en la atmósfera, el metano está 12,4 y el N2O unos 121.

Según el IPCC, la superficie global ha incrementado su temperatura en 1,09ºC desde 1850-1900 al periodo 2011-2020, siendo la última década el periodo más cálido desde hace 125.000 años, atribuyéndose a la actividad humana el incremento de 1,07ºC, el 98% del incremento.

El IPCC también estima que en el periodo 1850-2019 se han emitido 2.390+/- 240 Gt de CO2 antropogénico, dando lugar a que el presupuesto de carbono (el presupuesto de carbono es la cantidad de carbono que podemos permitirnos emitir para no sobrepasar un incremento de temperatura determinado) en enero de 2020 era, para con una probabilidad del 50% evitar sobrepasar un incremento de temperatura de 1,5 o 2ºC, respectivamente de 500 y 1.350 Gt CO2.

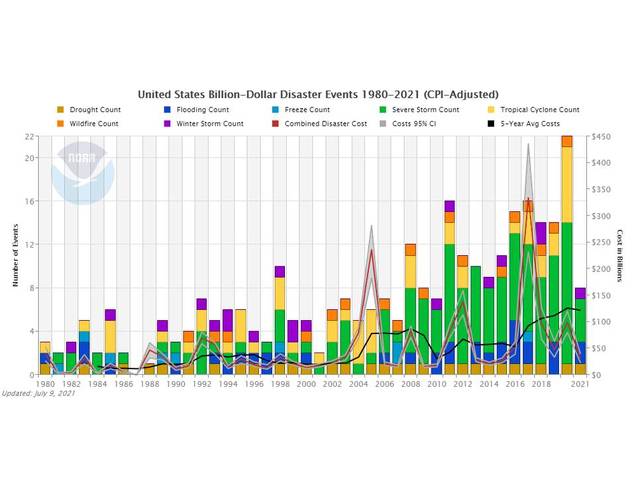

Podemos estar de acuerdo en la mayor o menor importancia de la actividad antropogénica en el cambio, o la necesidad de alcanzar un incremento determinado de temperatura global o en cuanto tiempo, pero parece claro que se está produciendo un cambio que se manifiesta por una mayor concentración de CO2 atmosférico y una subida de la temperatura global, que se ha correlacionado con una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos.

implicando estos fenómenos pérdida de vidas y daños materiales. Según el World Economic Forum (WEF), entre 1998 y 2017 más de medio millón de personas perdieron sus vidas y se generaron daños por valor de 3,47 bill de $ en paridad de poder adquisitivo.

Y los datos del Centro Nacional de Información Medioambiental Americano (NOAA) sobre el coste en precios constantes de los daños producidos por fenómenos climáticos extremos corrobora este hecho. (figura siguiente).

Figura.- NOAA: Billion-Dollar Weather and Climate Disasters: Time Series . Coste de eventos climáticos extremos en USA en dólares ajustados por IPC.

Sobre la evolución del número de fenómenos climáticos adversos, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ha publicado un atlas sobre mortalidad y pérdidas económicas entre 1970 y 2019, indicando que el número de desastres se ha quintuplicado.

Según el informe, el número de desastres naturales desde 1970 ha sido de 22.326, de los que 11.072 pueden atribuirse a fenómenos climáticos como olas de calor, inundaciones, incendios, huracanes, etc.. ; y el resto geofísicos, como terremotos, accidentes, etc..

Un crítico de estos datos es D Soriano, que en un artículo de Libertad Digital subraya que estos datos son falsos, indicando que actualmente existe una mayor información, y que el incremento es debido a que anteriormente muchos de estos fenómenos pasaban desapercibidos.

Siendo esto cierto, creo que no se puede negar que los fenómenos climáticos extremos no hayan incrementado su frecuencia, ya que para ello, no es necesario que se quintupliquen.

Pero en cuanto a los efectos del cambio climático, quizá también se subestimen, ya que en contra de lo mencionado por Soriano, algún estudio indica, aunque es bastante discutible, haciendo referencia al periodo posterior a la última glaciación, que no se puede descartar que el cambio climático influya sobre fenómenos de carácter geofísico como terremotos o mayor actividad volcánica, resultado de un proceso denominado rebote isostático.

En cualquier caso, los fenómenos climáticos adversos se miden por sus daños económicos y vidas perdidas. Las vidas perdidas se han reducido muy significativamente como resultado del desarrollo tecnológico e inversión en infraestructuras, pudiendo relacionarse mayor inversión con menor mortalidad, lo que podría interpretarse como una adaptación al entorno.

Entre los factores que reducen el número de muertes podemos considerar los avances médicos y mejores infraestructuras, pero también medios de acceso rápido a zonas de catástrofes, medios que por cierto consumen combustibles fósiles, que contaminan pero salvan vidas.

Otro argumento de los detractores es que ponen en duda los efectos del calentamiento global en base a que el coste de los desastres naturales, medido como porcentaje del PIB, se mantiene constante. Sin embargo, no creo adecuado medir el coste de los desastres naturales como porcentaje de PIB, ya que si bien es una medida de que el esfuerzo por paliar los efectos de los desastres naturales no aumenta, la frecuencia e intensidad de los desastres y su coste no dependen del PIB. Y esas inversiones tienen un coste de oportunidad y de crecimiento.

Y en cualquier caso, habría que comparar el coste actual de evitar el calentamiento global con el valor actualizado del coste de no enfrentarse a este, lo que dependerá de las estimaciones, en base a modelos, de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos adversos, así como de la tasa de descuento utilizada, y acertar parece bastante complejo.

En este entorno, la política está condicionando a la sociedad y los ciudadanos. Se ha creado un entorno de alarmismo climático, quizá intencionadamente, ya que el alarmismo climático vende y constituye una herramienta de manipulación ideológica, facilitando la creación de un pensamiento colectivo que pueda, en un caso extremo, llegar a limitar las libertades individuales bajo el pretexto de la seguridad colectiva.

No implica ello que no exista un cambio climático, que el hombre no haya ejercido gran influencia sobre él, y que no haya que actuar enfrentándonos al mismo, pero no en base a sentimientos, sino a datos y argumentos que contribuyan a crear una estrategia sensata, no precipitada, y eficiente.

En este sentido, y en la actualidad, la transición pretende llevarse a cabo en base a las reglas de mercado, basadas en el hecho de que el incremento de precios derivado de los combustibles fósiles impulsará el desarrollo de inversiones dirigidas a energías alternativas, fundamentalmente renovables.

El precio de estas ya las ha hecho competitivas, pero no ha resuelto el gran problema de la mayoría de ellas, la no gestionabilidad, que se solucionará mediante sistemas de almacenamiento de gran capacidad, como baterías e hidrógeno, pero que actualmente son tecnologías inmaduras, tanto técnica como económicamente.

La cuestión es que la transición energética requerirá ingentes cantidades de inversión y gasto público para “no dejar a nadie atrás”. Y la inversión en llenar todo de placas y molinos no será la solución.

Este hecho implica que la voluntad política por si misma no puede garantizar ninguna transición verde si en paralelo la ciencia no desarrolla sistemas alternativos. Es decir, poner la política por encima de la ciencia no es solución. Cuando además, no sabemos cuándo la ciencia logrará una solución, ni siquiera si lo logrará, aunque previsiblemente sea así.

Y ante la alternativa de no lograr los avances tecnológicos necesarios, se ha planteado que salvar el mundo implica el decrecimiento económico para emitir menos gases de efecto invernadero y preservar el clima. La cuestión es que ello implica menor calidad de vida y puede dar lugar a free riding.

Lo que da pié a plantearse si realmente la estrategia que pretende llevarse a cabo es la adecuada, algo que pone en duda el reciente incremento de los precios de la electricidad en el conjunto de Europa, reflejo de que los mix de generación no son apropiados y de que la capacidad de interconexión entre países es escasa.

Por tanto, cabe preguntarse: ¿Es eficiente la imposición al CO2 dada la situación? ¿Es necesario llevar a cabo la transición energética tan rápido sin tener soluciones para gestionar la oferta? ¿Debemos perder calidad de vida para evitar el calentamiento global?

Pero si no hay normativas en este sentido nadie se mueve y nos quedamos en nuestra zona de confort , además ante los cambios aparece el conservadurismo como freno,

El cambio energético empieza a ser negocio, en el fondo son dos modelos de negocio ,

Que nos cuentan lo que quieren? Incluso los involucionistas también ,

Pero la tecnología tiene que dar paso a otro tipo de energía limpia y para eso es hora que aprieten los políticos ,

Incluso el chocolate va a desaparecer en 20 años por el cambio climático , pues ya están las empresas dedicadas al chocolate a conseguir semillas resistentes ...porque hay ciencia para ello pero se necesita estar obligado.. y a veces se necesita un cambio en las normativas , si no , nadie se mueve , jajajs

En respuesta a Pepe Mary Fer

Luego hemos tenido el petróleo en cero... y si el rebote del petróleo es el rebote del gato muerto ?

Y todo es premonitorio de un cambio energético ?...

Y se acaba el problema geopolítico del oriente medio ...todo el terrorismo se quedan sin financiación...jajajs

En respuesta a Pepe Mary Fer

No sabemos lo que nos van a costar los grnomenos climaticos extremos. Y la transicion ipcc indica que nos costara unos 90 bill$. Mas que los desastres?

En cualquier caso, si es tan importante, que los estados o la onu o quien sea invierta en i+d de almacenamiento, no en llenar todo de placas y molinos.

En respuesta a Pepe Mary Fer

La falta de ingresos en paises exportadores puede alimentar la inestabilidad social y el terrorismo. Y este se puede financiar demuchas formas: drogas, secuestros, robos, etc …,

En respuesta a Víctor Díaz

Ese es el tema una vez que todos se hayan reciclado..

Además la tendencia es la tendencia y parece imparable el camino a otras energías,

Los desastres naturales parece ser que no acaban con la economía .. y es cuestión de valorar las cosas si una cosa pierde valor es porque otra lo gana...

Si son 90 billones hipotéticos lo que vale ..

sería lo que dejaria de valer el petróleo..jajajs

En respuesta a Víctor Díaz

La falta de ingresos de un país tiene mucho que ver con las ayudas de las ONG que permiten que la población de esos países crezca a niveles insostenibles.

Si los cálculos de incremento de la población para los próximos 30 años (estimados en un aumento de 2000 millones de habitantes, la gran mayoría en países del tercer mundo alimentados por ONG), son correctos, el incremento de la inestabilidad social está garantizado.

Hay una cosa que se llama capacidad de carga, y hay países como Haití, Egipto o Afganistán, que hace ya tiempo han sobrepasado con creces la capacidad de carga y todo gracias a las ayudas de las ONG y de la samaritana Unión Europea, (con el dinero de los demás).

En respuesta a Víctor Díaz

Hace tiempo que se sabe que a los incrementos excesivos de temperatura en este planeta, le han seguido descensos brutales de temperatura.

Todo el mundo conoce las Glaciaciones, que no son ninguna broma y hoy en día acabarían con todo, pero muy pocas personas conocen la fase BOLA DE NIEVE.

Se sabe que en cuatro ocasiones, como mínimo este querido planeta estuvo en la fase Bola de Nieve. Las glaciaciones son como de juguete al lado de estas fases.

En las fases Bola de Nieve el planeta se congela enterito, océanos incluidos, con temperaturas medias de --35% en todo el planeta.

Lo mejor llega cuando estas fases bola de nieve terminan, ¿que sucede?, pues sucede que durante varios cientos de años está lloviendo en todo el planeta durante todos los benditos días y todas las benditas noches y eso se acompaña de un cambio climático extremo que lleva al planeta a temperaturas medias de +50%.

Al cabo de un tiempo la cosa se "normaliza".

Una vez soñé que viviría hasta los 84 años, tengo 46, por tanto, como algunos sueños se han cumplido, y yo estoy algo pochito, si el sueño se cumple, el planeta continuará con sus más y sus menos siendo vivible.

Al estar algo pochito, pertenezco al grupo de los débiles, por tanto, si voy a vivir hasta los 84, no se producirá ninguna barbaridad climática que diezme a la población ni cosas por el estilo.

Me acordé en varias ocasiones de este sueño durante el surrealista confinamiento del bendito años pasado, 2020.

La tendencia no se sabe muy bien si la ha creado artificialmente la politica, desde luego no el mercado.

Y crear stranded assets es un despilfarro derivado de la aceleracion de la transicion Es realmente necesaria esa premura? Y puede ser que esos 90 bill se queden cortos si se produce fuerte inflacion en minerales y tierrar raras, derivado del fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Materiales necesarios en las nuevas infraestructuras

Muy interesante Víctor!

La verdad es que no sé gran cosa sobre la cuestión energética y el calentamiento global.

Además, siempre lo he visto muy "político", lo que a veces me hace dudar.

Seguro que hay literatura sobre el tema mucho más técnica/científica por ahí, pero no es lo que te sueles encontrar.

Así que te leeré con interés según vayas publicando.

Saludos!

Gracias por tu comentario. Además creo que está muy relacionado con el tema inmobiliario. Ahora me estoy planteando la sustitución de caldera de gasoil por paneles, lo mismo puede aplicarse para agua caliente. Dado que la electrificación parece imparable y ello conllevará un incremento de precio desproporcionado de los combustibles fósiles, que repercuten sobre los gastos de comunidad.

En respuesta a Víctor Díaz

¿Cuánta es la duración media de un panel solar?, ¿el material del que está hecho no es algo bastante contaminante?

Por otro lado, ¿qué sucede si la temperatura es "demasiado alta"?, ¿les pasa igual que a los molinos cuando sopla "demasiado" viento y tienen que pararlos y usar la "energía de apoyo"?

Debería usted de echarle un vistazo a la energía geotérmica de baja profundidad, hace ya años que varias compañías Españolas la instalan.

Lo ideal sería potenciar la energía Geotérmica PROFUNDA, pero claro, aquí todo es a favor de la solar y la eólica energías que dejan mucho que desear puesto que no son constantes.

El calor en el interior de la Tierra, a partir de cierta profundidad es CONSTANTE.

En respuesta a el Pavito

Gracias por el comentario. Ante todo pido disculpas por no ser ingeniero eléctrico, por lo cual espero que se tome este comentario con las necesarias reservas.

Las placas tienen una duración media de 25 años.

Fundamentalmente están constituidas con silicio, material muy abundante y barato. Aunque también se han diseñado con otros materiales. Y dependiendo del material, de su coeficiente de temperatura, depende la eficiencia de conversión, que es la capacidad para transformar la radiación solar en energía eléctrica, que actualmente ronda el 20%.

La eficiencia se reduce con la temperatura, motivo por el que se pueden asociar sistemas de refrigeración con agua. Aunque después se puede aprovechar esta por ejemplo como agua caliente en viviendas.

Por otra parte, la capacidad de generación también depende de otros factores, como inclinación de las placas, si están son giratorias, o si generan por una o doble cara.

E indudablemente la energía geotérmica puede ser una solución, Islandia es un ejemplo, pero mis conocimientos no me permiten saber si se podría adaptar a todos los entornos.

Totalmente de acuerdo Víctor!

Tengo alumno arquitecto del curso de promoción en régimen de comunidad que está super centrado en el tema energético, la ecología y sostenibilidad, y que desarrolla promociones y escribe artículos muy interesantes.

Te dejo un par de enlaces de linkedin, vale la pena.

https://www.linkedin.com/posts/inakialonsoecheverria_los-edificios-ecol%C3%B3gicos-son-m%C3%A1s-baratos-activity-6838224753799548928-jsTfhttps://www.linkedin.com/posts/inakialonsoecheverria_vibioland-una-comunidad-sostenible-en-plena-activity-6844599147253792768-SIY_

En todas las transiciones supongo como la mecanización del mundo agrario y la industria seguro que echarían cuentas y las máquinas serían muy caras y era más barato la mano del obrero ...quien invirtió en máquinas acertó ...

Energía hay a patadas y combustible el petróleo ,

El problema es de dinero o de tecnología ?

Además sería un aterrizaje suave no sería de un día para otro ,es que claro si las cuentas se hacen de un día para otro sería imposible ,

Estos estudios en realidad es sobre un papel en blanco., Que un avión vuela y cómo va muy alto se estrellara en el suelo podría ser un estudio previo al invento del avión ...jajaja

Cierto, quizá la diferencia es que entonces las decisiones las tomaba el mercado, no los políticos.

En la actualidad el problema es de dinero y tecnología, en cuanto que hace falta dinero para desarrollar la tecnología que necesitamos y no tenemos.

El problema es que se pretende conseguir la tecnología encareciendo artificialmente precios, y está por ver si da resultado o no en el periodo de tiempo que se desea. Y mientras nos empobrecemos todos.

O sea que segun el grafico tenemos la misma temperatura y co2 que hace 110.000años, 250.000 años, 320.000 años y 400.000 años. Y seguramente también fue culpa nuestra. Por controlar el fuego o algo así supongo.

Perdonar que me tome lo del clima climático a broma pero a mi lo que me dice ese grafico es que estamos a punto de empezar una nueva glaciación (puede que en 2.000 o 3.000 años) que causará grandes bajas en animales y humanos como la última glaciación que hubo.

Y de paso ya pensando en las inversiones, que para eso estamos, yo no me compraría ninguna casa que este mucho más al norte de Soria. Por si la glaciación va más rápido de lo esperado.

A ver si estos que hablan tanto del cambio climático nos pueden explicar a los ciudadanos porque en algunas zonas de los polos se están empezando a ver huellas de minería pesada, es que antes no había nieve en estos lugares o existían máquinas que podían trabajar en esas condiciones? A ver si nos pueden explicar también como se puede medir con exactitud la temperatura de la tierra hace cientos de miles de años, a ver si también nos explican la influencia de las pruebas nucleares que se han hecho en esas zonas, océanos incluidos, ocultándolo a la opinión pública y con el silencio cómplice de aquellos que ahora como ONU y demás nos dicen que se acaba el tiempo para hacer algo.